Любимый народом святой Серафим Саровский (в миру Прохор) происходил из зажиточной семьи курских купцов Мошниных, Сидора и Агафии. И мать, и отец будущего Преподобного отличались благочестием и обильно жертвовали на монастыри и храмы. Под конец жизни глава семьи затеял строительство храма, но не успел свершить задуманное, как преставился ко Господу. Надзирать за работами пришлось вдове, которая как-то раз взяла с собой младшего сына и поднялясь на строящуюся колокольню. Подвижный ребёнок, наблюдая за птицами, перегнулся через перила и упал вниз с огромной высоты. В смертельном страхе сбежала мать по ступеням, не надеясь уже увидеть своё чадо в живых, как увидела Прохора, стоящим на ногах и даже идущим ей навстречу... Ребенку было тогда около 5 лет.

Через несколько лет Прохор сильно заболел, усилия врачей вылечить его были напрасны. Однажды несли по городу Крестным ходом знаменитую в Курске икону Пресвятой Богородицы "Знамение", которую называли ещё "Курская коренная". Спасаясь от дождя, крестоходцы со святыней свернули с дороги на большой крытый купеческий двор Мошниных. Увидев это, благочестивая вдова тотчас схватила своего больного сына, вынесла во двор, где мальчик с верою и любовью приложился к чудотворной иконе. Вскоре здоровье к нему вернулось полностью.

В 17 лет в юноше созрело желание уйти в монастырь. Паломничество в Киев и благословение старца Досифея Печерского укрепили в Прохоре желание стать монахом. Мать благословила его на подвиг большим медным Распятием, которое сын носил на груди всю жизнь.

Прохор поступил в Саровский монастырь, известный в то время на Руси своими подвижниками-старцами. Вскоре его постригли с именем "Серафим", что означает "огненный", "пламенный". Это имя очень шло к нему, так как ревность его к подвигам во славу Божию была поистине пламенной. Серафим становится иеродиаконом, и почти сразу же удостоивается на литургии видения Господа с Небесными силами и святыми.

В это время постигает его тяжелая болезнь, водянка, которая мучает молодого иеродиакона 3 года. Исцеление ему даровала Пресвятая Богородица, лично явившись больному в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна.

В этот же период жизни Серафима случилось то, что навсегда связяло его монашескую судьбу с Дивеевским монастырём. Дело в том, что первоначальница Дивеевской женской общинки схимонахиня Александра приблизилась к концу своей земной жизни. Она призвала к себе своего духовника, саровского игумена Исайю, а тот, будучи стар, взял с собой молодого иеродиакона Серафима, и оба отправились в Дивеево. Лёжа на смертном одре, мать Александра поручила Серафиму заботы о её неопытных сёстрах, остающихся без матери...

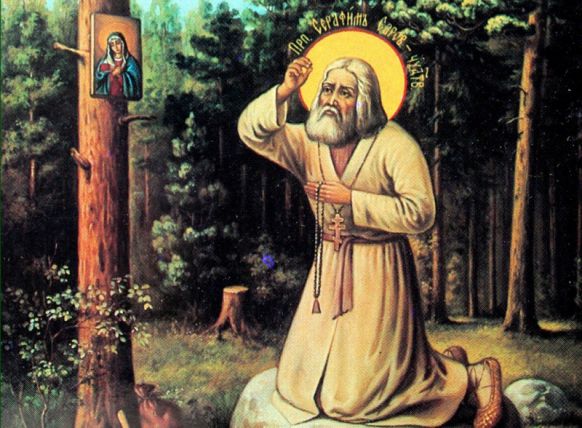

Но прежде, чем стать духовным отцом дивеевским сиротам, Серафим поднял на себя тяжёлый подвиг отшельничества, молчания и поста. Он построил в лесу домик с сенями, разбил на полянке небольшой огород. И назвал это место пустынькой, так как со временем даже завалил тропинку, ведущую от монастыря в его убежище. Много претерпел святой муж от врага нашего спасения, от злых людей, избивших его до полусмерти, но не покинул места своих подвигов.

Из затвора, по состоянию здоровья перенесённого из леса в монастырскую келью, его вывела Сама Матерь Божия, вновь посетившая святого в его келье. Серафим стал старцем, утешителем и целителем русского народа, и одновременно - духовным отцом единственной в мире женской лавры, четвёртого удела Пресвятой Богородицы на земле - Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

О своременном чуде преподобного Серафима читайте здесь.